作者:发布时间: 2022-09-27 14:31:244558 次浏览

说起唐朝诗人,我们耳熟能详的已经太多,陈子昂、孟浩然、李白、杜甫、王维、白居易……等等,然而在这些如雷贯耳的大名之外,还另有一个唐朝诗人在其中显得尤其特别——王梵志。 作为一名唐初河南的底层农民,王梵志创作的一大主题就是道德劝诫,所谓“教你做人”,然而他在“讲道理”、劝诫讽喻的时候,真的触及了社会现实,讽刺当时的官吏司法、世态人情,在通达、通透之处看透了生死、爱憎与得失。 下文摘选自王晓磊(六神磊磊)新书《唐诗寒武纪》。在六神磊磊的笔下,今天流行的所谓屌丝、躺平等,无一不能在王梵志那里找得到源头:“中

说起唐朝诗人,我们耳熟能详的已经太多,陈子昂、孟浩然、李白、杜甫、王维、白居易……等等,然而在这些如雷贯耳的大名之外,还另有一个唐朝诗人在其中显得尤其特别——王梵志。

作为一名唐初河南的底层农民,王梵志创作的一大主题就是道德劝诫,所谓“教你做人”,然而他在“讲道理”、劝诫讽喻的时候,真的触及了社会现实,讽刺当时的官吏司法、世态人情,在通达、通透之处看透了生死、爱憎与得失。

下文摘选自王晓磊(六神磊磊)新书《唐诗寒武纪》。在六神磊磊的笔下,今天流行的所谓屌丝、躺平等,无一不能在王梵志那里找得到源头:“中国人的性格其实就是几位诗人的杂糅,有一点李白,有一点杜甫,有一点陶渊明,有一点王维;除此之外,还多多少少有一点王梵志。”

本文经出版方授权推送。

我叫王梵志

世无百年人,强作千年调。

打铁作门限,鬼见拍手笑。

——王梵志

一

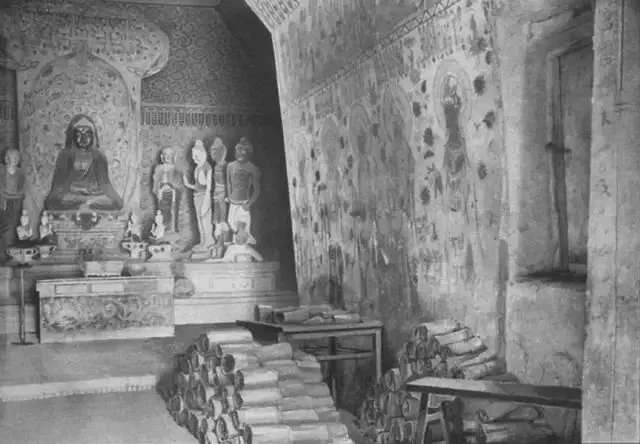

1900年6月,距今一百二十多年前,敦煌藏经石室打开。

就像藏有绝世武功秘笈的暗室被开启了一样,无数珍贵的文献重见天日,其中包括大量的唐代诗歌写本,经整理统计,有诗四千首以上。

这其中不乏鼎鼎大名的诗人的作品,包括刘希夷、陈子昂、孟浩然、王昌龄、李白、高适、常建、岑参、白居易,等等。有许多的发现都弥足珍贵,比如韦庄的长篇叙事诗《秦妇吟》,描写唐末黄巢起事时大乱局面的,这是亡佚了千年的名作,从宋代起就不可见了,直至在敦煌被发现,世人才目睹了这首诗的真容。

敦煌藏经洞最初的模样

在这诸多如雷贯耳的大名之外,还另有一个唐朝诗人的名字,在其中显得非常特别。

他的作品不在《全唐诗》收录之列。清代编纂《全唐诗》时,搜罗了唐代四万八千多首作品,涉及二千二百多诗人,却也没算上他一个。尤其元、明、清三代,几乎完全把他遗忘了。(施蛰存《唐诗百话》:“《旧唐书 · 经籍志》和《新唐书 · 艺文志》都不收录王梵志的诗集。……《宋史· 艺文志》有王梵志诗集一卷……以后,元、明、清三朝,没有人提起过王梵志。”)

然而他在敦煌却显得格外突出。藏经洞里足足有他的唐代诗歌抄本三十三种,涉及至少三百多首诗。

有如此大量的作品写本出现在遥远的敦煌,说明什么?大概只能说明这位非主流的诗人在唐时就有很大的影响力,他的作品已然走红、出圈,被人广泛传抄,从中原扩散向河西,来到敦煌,并且被人珍而重之地和诸多经卷、典籍一起,存放于藏经洞中。(施蛰存《唐诗百话》:“在一个偏僻边远的敦煌石室中,就有许多王梵志诗写本,而且其中有小学生习字本,这就反映着王梵志诗在唐宋时代曾广泛流行过。”)

好比今天的电影界,有这么一位导演,走红毯没有他,领大奖没有他,和明星谈恋爱没有他,后来人编《世界著名导演名录》也不带他玩。然而他的作品却受到普罗大众的欢迎,窑洞里,土炕上,篝火旁,大家都围坐着看他的电影。

这位际遇独特的文艺家、不算诗人的诗人,有一个特别的名字,叫作王梵志。

王梵志,原名梵天,唐代著名诗僧

而他的诗,则是不同于“四杰”“沈宋”的另一大诗歌门派,

这个门派历史悠久,一直到今天也很有生命力。倘若以偏概全不规范地称呼的话,不妨称它作:

打油诗。

二

在一些记载上,王梵志有着传奇的出生经历,比之哪吒也不遑多让。

他是被父亲从树上抱出来的。一部唐代的书《桂苑丛谈》称,他是卫州黎阳人,家里有一棵林檎树,不知何故忽然长了个大瘤子。三年后瘤子干瘪了,里面有个小孩,就是王梵志。

据说父亲收养他之后,到了七岁才能说话,一开口就很惊人,问:“谁人育我,复何姓名?”父亲如实告诉了他,并且由于他“因林木而生”,所以名字里用了一个“梵”字。后来王梵志经常写诗,讽刺世道,也被说成是因为菩萨的示化。

这当然是传说而已。今天一般都认为王梵志是唐初河南一个底层的农民。他早年应该家境不错,否则也不可能受到教育,读书识字。但后来他应是长期从事农耕,还做过帮工,生活比较困苦,衣食都成了问题。

这种贫困、拮据,从他的不少诗里能看出来:

我昔未生时,冥冥无所知。

天公强生我,生我复何为?

无衣使我寒,无食使我饥。

还你天公我,还我未生时。

——《道情诗》

在诗里,他质问老天爷:当初我降生在这个世上,又不是自己要求的。你既然让我出生,怎么又使我这么困苦,没吃没穿,挨饿受冻?快别折腾我了,让我回到未生之前吧!

他应该也娶了妻,但似乎运气也不好,老婆好吃懒做,让“家中渐渐贫”:

家中渐渐贫,良由慵懒妇。

长头爱床坐,饱吃没娑肚。

频年勤生儿,不肯收家具。

饮酒五夫敌,不解缝衫裤。

这位太太是个“慵懒妇”,王梵志抱怨说她喜欢闲坐,不肯做事,然而“饮酒五夫敌”,非常能喝,让人忍俊不禁。

孩子似乎也不争气。从诗里看,他貌似有五个孩子,但也都不大孝顺,说孩子是“忤逆子”:

父母是冤家,生一忤逆子。

养大长成人,元来不得使。

身役不肯料,逃走离家里。

阿耶替役身,阿孃气病死。

腹中怀恶来,自生杀人子。

当然,这些诗里说的妻子和孩子,是他自己的吗?有多少是他本人的遭遇,又有多少是他旁观到的人生百态和艺术发挥?我们已很难区分了。但总之,王梵志品尝了不少底层的艰辛是确凿无疑。到晚年他已经十分潦倒,干脆皈依了佛教,去过化缘乞食的行脚生涯了。

作为一位民间诗人,王梵志所搞的创作,一大主题就是道德劝诫,所谓“教你做人”。

他宣扬戒赌戒色,兄弟之间要和睦,父母不要宠溺孩子,行事要讲长幼尊卑的礼仪,有钱要舍得花,等等。

比如劝人花钱,不要太吝啬:“有钱但着用,莫作千年调。”说对人要知恩图报:“得他一束绢,还他一束罗。”

他还常常喜欢阐述“看透了”的思想:“有酒但当饮,立即相看老。匆匆信因缘,终归有一到。”

还有一些佛教中的因果轮回的思想:“前果作因缘,今身都不记。今也受苦恼,未来当富贵。”

倘若都是这样的村俗说教,在文学上便实在没有什么高明之处。这样的劝诫顺口溜,今天许许多多的民间人士都作得出,我们也没必要在王勃与沈宋之后、陈子昂之前专门来介绍这位老先生的诗作了。

除了以上这些“教你做人”的诗之外,他实在是有一些别的过人之处。

三

王梵志之所以与众不同,一大原因就是他在“讲道理”、劝诫讽喻的时候,真的触及了社会现实。

对于怎么鉴赏诗歌,一些读者往往有种误解,以为“讲道理”是高明的。事实上所谓生死无常、安贫乐道之类的“大道理”并不高明,真正高明的是生活。

比如王梵志这一首《贫穷田舍汉》,大家不要觉得长,这首诗非常通俗易懂,不妨好好读一遍:

贫穷田舍汉,庵子极孤凄。

两穷前身种,今世作夫妻。

妇即客舂捣,夫即客扶犁。

黄昏到家里,无米复无柴。

男女空饿肚,犹似一食斋。

里正追庸调,村头共相催。

幞头巾子露,衫开肚皮开。

体上无裈袴,足下复无鞋。

丑妇来恶骂,啾唧搦头灰。

里正被脚蹴,村头被拳搓。

驱将见明府,打脊趁回来。

租调无处出,还须里正陪。

门前见债主,入户见贫妻。

舍漏儿啼哭,重重逢苦灾。

如此硬穷汉,村村一两枚。

这一首诗,简直活画出了初唐农村里一对困苦夫妻的生活,男女两人的性格、面貌,以及他们的贫困、窘迫,都跃然纸上。

这首诗里有一对主人公,男女两个,汉是“穷汉”,妇是“丑妇”,似乎脾气性格都很恶劣。

他们两个倒也并不是不肯劳动,还是很勤快的。“妇即客舂捣,夫即客扶犁”,一个舂米捣粮,一个扶犁耕田,然而忙碌下来的结果仍然是“无米复无柴”,窘迫到极处。

村里的里正、村头来追收庸调了,要催捐催租,交不出怎么办?这对夫妇便摆出无赖姿势来,衣衫不整,肚皮敞开,要钱没有,要命一条。女主人还上来恶骂,乃至于双方厮打起来,里正、村头被脚踢、拳头打。

可是刁民又哪里硬得过官府?遂被拿了去,“打脊趁回来”,一身伤痛,回家见到“债主”堵门,又看到窘迫的妻子,孩子在漏雨的屋子里哭,这样的生活如何继续?

你看王梵志这诗笔写来,既是悲剧,又是闹剧。一对小民,被生活虐得体无完肤。他们因为困苦,所以暴躁;又因为暴躁,导致更加窘迫。所谓的大唐“盛世”快来了,然而王梵志告诉你,这些小民仍然很苦,没吃没喝;而且与此同时里正也很苦,基层工作也难做。成年人苦,孩子也苦,苦仍然是底层人逃不脱的宿命。

更厉害的是写到结尾处,王梵志诗笔一荡,“如此硬穷汉,村村一两枚”,就是说每个村都有这样的人物,都有这样的家庭,都在上演这样的故事。

这样的诗,完全就是好诗,是好的文艺。

看了“硬穷汉”的生活,再来对比一下,看王梵志描写的当时的富户:

富饶田舍儿,论情实好事。

广种如屯田,宅舍青烟起。

槽上饲肥马,仍更买奴婢。

牛羊共成群,满圈豢肥子。

窖内多埋谷,寻常愿米贵。

里正追役来,坐着南厅里。

广设好饮食,多酒劝且醉。

追车即与车,须马即与使。

须钱便与钱,和市亦不避。

索面驴驮送,续后更有雉。

官人应须物,当家皆具备。

县官与恩泽,曹司一家事。

纵有重差科,有钱不怕你。

在这首诗里,前半部分描写了“富饶田舍儿”的奢侈生活,家畜成群,更买奴婢,而且因为粮食囤积太多,希望米价贵。

后半部分则写官绅勾结的现状,上至县官,下至里正,无不被打点周至。“广设好饮食,多酒劝且醉”,好吃好喝招待不在话下,并且“追车即与车,须马即与使”,要什么有什么,甚至要面就用驴驮送,还送野味,要钱亦是不在话下。关系到了位,法定的责任也可以规避和不履行了,反正是“有钱不怕你”。

这和前诗的“男女空饿肚”“舍漏儿啼哭”“打脊趁回来”是多么鲜明的对比!

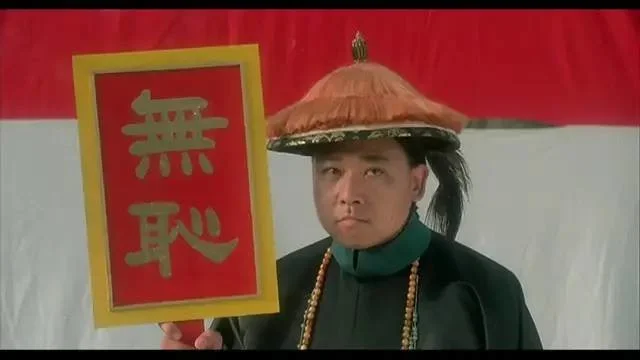

王梵志写诗不但有现实感,还有一股正义感,讽刺起当时的官吏和司法来也非常辛辣:

断榆翻作柳,判鬼却为人。

天子抱冤屈,他扬陌上尘。

官断一张嘴,能把榆树说成柳树,能够把鬼判成是人。

官喜律即喜,官嗔律即嗔。

总由官断法,何须法断人。

法律跟着长官的意志走,可以随便被扭曲,官喜律喜,官嗔律嗔,所以律令成为具文。

他讽刺世态人情,也极生动,比如形容一些妇人的势利眼:

吾富有钱时,妇儿看我好。

吾若脱衣裳,与吾叠袍襖。

吾出经求去,送吾即上道。

将钱入舍来,见吾满面笑。

绕吾白鸽旋,恰似鹦鹉鸟。

有钱的时候,妇人就来献殷勤。“绕吾白鸽旋,恰似鹦鹉鸟”,像鸟儿一样绕着自己打转,十分生动。相比之下,李白也有类似的抱怨之辞,说“会稽愚妇轻买臣”,但措辞显然不如王梵志的更通俗,更能迎合民间口味。

四

再说幽默,王梵志之流行,还因为他有一种诙谐的气质。

在谈生死话题的时候,他的诗往往是阴森的、暗黑的,总喜欢谈索命人、桃木棒、牛头鬼、阴间冥界等,拿来唬人。但在暗黑之余,他又往往有一种幽默滑稽感:

纵使千乘君,终齐一个死。

纵令万品食,终同一种屎。

还有:

你道生时乐,吾道死时好。

死即长夜眠,生即缘长道。

生时愁衣食,死鬼无釜灶。

上一个:掌握历史主动 凝聚奋进伟力

下一个:风凉衣带吹,秋分宜珍重