进入中国特色社会主义新时代以来,中国共产党“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,用马克思主义观察时代、把握时代、引领时代,继续发展当代中国马克思主义、21 世纪马克思主义”,在推动中国特色社会主义全面发展中,“创造了中国式现代化新道路,创造了人类文明新形态”。追溯一百年来,中国共产党不仅将马克思主义基本原理与中国革命、建设、改革和现代化建设的具体实际及时代特征相结合,而且坚持“把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来、同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来,不断赋予科学理论鲜明的中国特色,不断夯实马克思主义中国化时代化的历史基础和群众基础,让马克思主义在中国牢牢扎根”。从理论创新的逻辑看,中国共产党将马克思主义基本原理(下文简称“马克思主义”)与中华优秀传统文化(下文简称“中华文化”)相结合——二者观照视域高度融合、思想内容复杂交会、价值意向深度贯通,创立和形成了毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和习近平新时代中国特色社会主义思想,开拓了马克思主义文化—文明发展的新境界,更重要的是创造了中华文化—中华文明凤凰涅槃、浴火重生的新形态—中国社会主义文明,亦即马克思主义文明新境界和中华文明新形态,它们共同构成21世纪的人类文明新形态。那么二者交会融通的基础是什么?当然首先是百余年来中国共产党领导的革命、建设和改革的历史实践;但从理论最深层而言,其形上本体基础依然需要深入探讨。我们认为,基于天人合一的“公道民本”正是实现这种交会融通的本体基础。

一、公道民本:源于天人合一的社会历史整体观

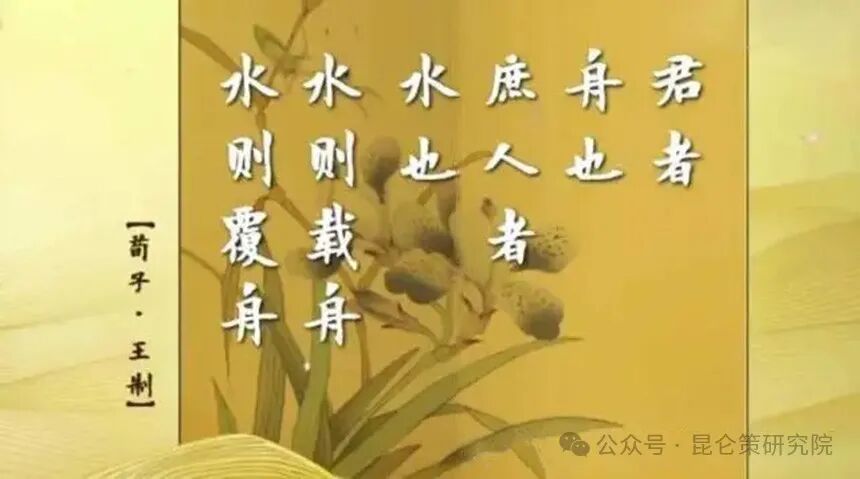

众所周知,天人合一观是中华文明的独特智慧,始终坚持天人合一的理念是中华文化传统的突出特征,强调的正是中国人对自己身心整体性及其与世界相互作用的整体性,或曰“天人整体性”的证验与体认;用当代较为科学的语言概括,这是一种“天人整体观”或“天人辩证整体观”,作为“公道民本”价值本体的实在基础,是中国人特有的世界观。(一)天人整体观是由内而外、从人到物的同心圆式整体观中国古圣先贤基于道—太一(混元)—阴阳—五行—八卦—万物的宇宙认知模式,首先感知到的是人的身心整体性,即道家、医家、武(术)家的“人有三宝精气神”的整体性,以“气”为中介,形成身心合一的人性整体(即“人自体”)。具体而言,就是人的意识活动通过经络气血、神经网络等而与人的生命活动形成一个密不可分的人性整体。在个体人的身心整体性之外,最为亲近的便是家庭整体性,家庭内长辈和儿孙们的世代关系和每代的同侪关系,而这些关系是以血缘为纽带建构起来,进而以爱情、亲情维系的,这些纽带和中介就类似人自体中的“气”,成为家庭家族整体性的能量滋养;家庭或家族无形中形成和沉淀下来的家教、家风、家道如同人自体的“意识活动”(神,精神、灵魂),所有的成员如同人自体的“生命活动”(精、形,身体、生命),家庭家族之“气”将它们联系起来,形成家庭家族的整体性。中国人一贯推崇“家国情怀”,是因为客观上存在着“家国同构”,上述家庭整体性进一步往外往大推展,必然发现国家(以及构成国家的民族、族群)也是一个精气神相互支撑的统一整体。国家之“精”(形)便是构成这个国家的一切物质的成分、因素,比如人民、土地、环境资源、物质生产力等“物质文明”。国家之“神”则是这个国家的文化——观念、上层建筑,特别是其中的价值观和信仰体系,俗称“精神文明”。国家之“气”则体现为国家的法规、制度、秩序及其执行落实,一般称之为制度文明或政治文明;这个气把国家的物质方面和精神方面联系成为一个整体——这个整体在长期的历史发展中会逐渐沉淀为特定的文明,呈现一种完整独特的文明类型或文明形态。再往外推,那便是“天下”观念。无数个邦国、无数个国家形成全人类的“天下”,邦与邦、国与国之间的物质和文化交往形成密切联系,此乃人类整体性。在几千年前,由于交通和通信条件简陋落后,各邦国之间交往也很少,整个地球人类世界的联系并不是很紧密,但是借助于固有的整体观,仅此少有的国际交往还是足以支撑中国古圣先贤们建立起颇具整体性的“天下观”。“天下”“万邦”相当于现时代的人类社会、全世界的观念,显然是一个整体性的范畴;可以毫无障碍地推知,我们当今努力建构人类命运共同体,正是这种“协和万邦”之“平天下”的当代实践。与人类整体性相关联的当然是包括整个人类在内的地球系统的整体性,这个系统内的“天人关系”直接关联着人类的生存状况和命运,这可称为地球万物整体性,是为狭义的天人整体性。我们不难推测,古圣先贤所秉持的“天人合一”观,无疑首先或最切近的是指人类生存的这个地球世界的整体性,是人所须臾不可离的整体性——此乃最为切近人道的“天道”——人与地球大自然的关系。根据古人所谓“天地人”三才观念,“天大地大人亦大”,人可“顶天”、亦可“立地”,人居天地之间,我们可以合乎逻辑地推演,天人合一整体观内蕴我们当今世界永续发展最为急需的生态观念——人与自然共生共存、共进共荣,我们与地球万物实际上是一个生命生态共同体。再进一步,最大的亦即广义的天人整体性,当属涵盖渺小的地球和人类在内的“宇宙”或“世界”。宇宙就是“宇”(空间,界)“宙”(时间,世)混化为一形成的整体,即“上下四方曰宇,古往今来曰宙”的时空整体,其中包含了自宇宙诞生以来所演化出来的所有物质及其能量和信息。宇宙,既是一个前后左右上下的六合空间整体,也是一个古往今来的一维时间整体——时间之所以是整体,那是因为比如一个瞬间蕴含了自始至今、甚至自始至终的信息;整个说来宇宙是一个全息性的时空整体。古人的“天”在最为神秘的意义上就是指这个涵育人类而又生杀人类的宇宙,它其小无内、其大无外,无始无终、无边无际。现代基于相对论和量子力学的宇宙学研究成果,比如“量子纠缠”现象、引力波的存在等等,虽然并不像有些人渲染的那样,证明了佛家和道家思想的科学性、正确性,但是,确实证明了古圣先贤早就持有的这种宇宙整体的客观实在性。(二)天人合一整体观内蕴着公道民本的社会历史整体观综上,我们可以从“家国情怀”到“协和万邦”“平治天下”再到“天地人”三才一体的同心圆结构中,感知到与人、人类社会及其历史发展有内在关联的某种时空整体性。当我们把外在于个体人的“大家”“国家”“万邦”“天下”“天地”“宇宙”等视为“公”的客体、环境整体性,那么每个个体人由于人类特有的“精气神”联系在一起而形成的主体整体性就可称之为“民”。“公”意味着不专属于任何个人,而又可为任何个人所随时享有;“公”意味着无论局部如何变化而整体不可分割;“公”意味着无私、无偏、无我、无执;“公”意味着端、平、正、直等。实际上,在中华文化的语境中,道、德、善、良、和、通、同、仁、义、大、圣等语词概念都有深刻的“公”的意蕴。“民”意味着由无数个体主体通过复杂的人际关联性构成的主体整体,民不是个体但不离个体;“民”意味着不同于君主、官吏的普通的社会存在,意味着社会成员的大多数;“民”意味着与种种“器物”不同的人,是具有主体性和独立人格尊严的人;“民”意味着其是社会、国家、万邦天下得以存在和持续发展的创造者、支撑者和推动者;“民”意味着不同于“舟”的“水”,“水可载舟亦可覆舟”,不可谓不重要,不能不被重视;“民”意味着其是不同于“邦”“君”的“根”“本”,任何时候都是国家滋养的源头和持续发展繁荣的根基。

如果从社会历史贯通性的意义看,“公”者,“民”也;“民”者,“公”也。“公”者,民之利、民之心;“民”者,“公”之主、“公”之体。“公道”意味着最深层和终极的基础或根源,“公”在形上大道层面运行,此之谓“大道之行也天下为公”(神),在形下器物层面上运行就是人类社会的生产资料公有制(精),在联系中介的层面上运行就是人民的公心、公行(气)。“民本”意味着人民是一个社会、一个国家的根本,是一个国家、一个民族一切活力生机的源泉;“民”是“公”的主体,是生产资料公有制的所有者。“公道民本”是一种直接关系人类存续的本体基础,实乃“不可须臾离”之大公大我、民胞物与之大道,是一个国家、民族、社会得以健康存在和稳定延续的深层根基和价值依据。因此,如果不是在绝对抽象远离人事的意义(比如西方在言辞思辨的抽象观念)上讨论“本体”,那么中华文化最具有人性意味的本体就是天人合一,而它切入人类社会、历史发展和日常生活的形上本体便是“公道民本”;在这里,“天”化为“公”,“人”化为“民”,“合一”便是“道”“本”、道体、本体。如果说“天人合一”是一种侧重于自然存在意义上的本体基础,那么“公道民本”就是一种侧重于社会历史及其价值意义上的本体基础。因此,“公道民本”观念便是这样一种源于并基于天人合一的社会历史整体观、社会历史“本体论”。二、公道民本的中华文化资源和理论表现

中华文化是一个博大精深的思想宝库,蕴藏着丰富的公道民本的思想元素。在先秦以至隋唐诸子百家思想中 ,“公道民本”虽然大多停留在观念层面,但可谓一脉传承、从未中断,实际成为中华民族理想社会的典型特征或精神灵魂而一以贯之,并在宋代以降诸家合流的中华气学、中华理学、中华心学、中华实学等学派思潮中愈益鲜明地体现出来,这里仅简要梳理一些我们认为较为典型的论断,以敞显这一观点的思想文化基础,同时也是其理论表现。中华气学是中国哲学、中华文化的基础性理论学说,以“气”范畴为基础,统领其全部理论,形成一个“气一元论”的整体性世界观,不仅是天人合一的物质基础,也是公道民本的形成依据。比如,张载立足“太虚即气”的本体论,把德性修养论与天地认识论有机结合起来,深刻表明一种人的意识或精神世界的澄明与外部气本体世界的同构性,修养“内圣”即认知世界,修养程度越高,便越能把握世界;而在德性中,虽有后天“气质之性”的差异、多样与丰富性,但决定德性修养境界的则是代表落实天地之德的“天地之性”;“天地之性”本身就是天人合一的德性表现。在此基础上自然会呈现“民胞物与”的社会历史整体观,这意味着天下民众都是我的同胞,天下万物都是我的朋友。显然,这不仅是一种天人合一意义上的“公”,而且是社会历史意义上的“公”,是为蕴含民本在内的“大我”之“大公”,就像他所说:“乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。故天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性。民,吾同胞;物,吾与也。大君者,吾父母宗子;其大臣,宗子之家相也。尊高年,所以长其长;慈孤弱,所以幼其幼;圣,其合德;贤,其秀也。凡天下疲癃、残疾、惸独、鳏寡,皆吾兄弟之颠连而无告者也。…… 富贵福泽,将厚吾之生也;贫贱忧戚,庸玉汝于成也。存,吾顺事;没,吾宁也。”(《正蒙·乾称》)于是才有他所发出的士大夫的人生使命:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这是一种极为深刻的具有时空整体性的社会历史价值观,“公道民本”的意境赫然呈现。再如,王夫之,是一位具有集大成贡献的气学思想家,他基于“太虚一实、理依于气”的本体论和知行相资以为用的认识论,提出“天理寓于人欲之中”的人性论和修养论,明确指出“天下之公欲即理也”的观点,主张去私而尽公。“人人之独得,即公也。道可本达,故无所不可达之于天下”(《张子正蒙注·中正篇》);“人欲之各得,即天理之大同;天理之大同,无人欲之或异”(《读四书大全说·里仁篇》),强调天下万民每个人欲望的平等性,因此主张“私欲净尽,天理流行,则公矣”(《船山思问录·内篇》),实现天下万民每个人平等无偏的欲望,就是行大公之道。与此相关的社会制度的建设,王夫之提出,“可以行之千年而不易,人也,即天也,天视自我民视者也”(《读通鉴论·隋文帝》)。明代的罗钦顺和王廷相的气学理论也有几乎相同的内容,比如王廷相认为“圣人之道为天下国家,故道德仁义、礼乐刑法并用,是以人道清平,宇宙奠安,通万世而可行。”(《雅述》上篇)这些观点都深蕴了“公道民本”的真切含义。理学,无论其对先秦儒家经典做了怎样的“误读”或“曲解”,作为宋元时期的儒学形态,基本上坚持了儒学的基本精神,其中包括“天人合一”及“公道民本”的思想。比如,周敦颐崇敬亚圣颜回,认为孔颜之乐的实质是“见其大而忘其小”“见其大则心泰,心泰则无不足,无不足则富贵贫贱处之一也,处之一则能化而齐”(《通书·颜子》),这里的“大”是为“公”,“小”是为“私”,圣人的典型特征是“一心为公”而“公者千古”,为世世代代后人所敬仰。因此,他主张学做圣人之“要”在“无欲”(《通书·圣学》),无欲,即无私欲、无贪欲,即公而无私之义。王安石论义利明确指出“义利云者,公与私之异也”(《二程粹言·论道篇》);论“仁义之道”,主张“是以学者之事必先为己,其为己有余而天下之势可以为人矣,则不可以不为人”(《杨墨》),即实现为己(修养成就自己)与为人(服务造福他人)的统一。并且,为己服从为人,私从属于公。二程是宋明时期理学的典型代表,他们基于“性即理”的本体论,鲜明提出“公私”之论,程颢指出圣人的境界就是“廓然而大公,物来而顺应”(《二程文集·答横渠张子厚先生书》)。他认为“自私”使内外有隔,不能实事求是顺应外部自然变化,只有“内外两忘”、超越小我而以公心统摄万有,才能成圣。他说“仁者,浑然与物同体”“仁者以天地万物为一体”(《二程遗书》卷二上),把自己与天地万物看成是息息相关的整体,自己内在于宇宙,宇宙内在于我身心之内,此乃“大我”之公,“大公”之我。他甚至认为天人是一,“天人本无二,不必言合”(《二程遗书》卷六)。显然,二程之“仁”依然是儒家“爱人”之仁,但已经推及天地万物,跟张载“民胞物与”思想异曲同工,包含了“民本”之意,大我是民吾同胞之我,大公是心怀万民之公,大我大公便构成“公道民本”的深刻内涵。朱熹的“天理人欲”之说向来颇多争议,但从其本意理解,天理实乃公理、公道,人欲实乃私欲、贪欲,因而对其“明天理灭人欲”(《朱子语类》卷十二)、“革尽人欲复尽天理”(《朱子语类》卷十三)之说不可绝对化、教条化,而应在儒家思想大语境中恰当解读为要想修养内圣成为圣人,必须尽最大努力澄明天理、畅通天道,想方设法节制私欲、克除贪欲、超越物欲,如果囿于私欲划定的小我,贪婪索取、心为物役,与广大无极的天地万物、人间同胞相区隔、互对立,何以成就“外王”“平天下”之圣业?加之他在解读儒家经典中对于民本思想的阐发,亦可体会朱熹思想中的“公道民本”蕴含。心学是儒家思想发展到宋明时期“三教合流”的一种学派,被人们理解为佛学或禅宗掺入儒学后的一种形态,也有人认为是儒家思孟学派的一种传承。不论怎样,心学中的公道民本思想体现得更为显著而深刻。陆九渊“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”(《杂说》,《陆九渊集》卷二十二)便成为宋代心学的核心思想,单此一句即可理解,心学一脉始终认为在本体层面上,我们的心灵世界跟我们生活于其中的宇宙是一体的,于此,其“本心”“仁心”“良知”“良能”等均与此天人合一整体观密切关联。他“发明人之本心”之论,实际上要求人们通过清除私欲之障、揭开物欲之蔽的“存心”“养心”“求放心”的心性修养,而彰显“万物皆备于我”的宇宙真相,从而达到心同此理、天同此心的天人合一之境。陆九渊强调“宇宙之间,如此广阔,吾身立于其中,须大做一个人”,“上是天,下是地,人居其间,须是做得人,方不枉”(《象山语录》下),这才是堂堂正正做个人。显然,在陆九渊看来,人就是顶天立地的,就是立于天地之间、融于天地之中的,这种大公大我之人,正是天地合一之人。王阳明是心学集大成者,不仅在理论建树而且在实功实绩方面,达到了那个时代中华心学“公道民本”知行合一之巅峰境界。他因龙场悟道而觉知的“心即理”“心外无理无事无物”的“圣人之道”(本体论),实际也是在心性层面体悟到了天人合一的整体性存在,如果说整个宇宙万物万事万理都在“吾心”之中,那么我和宇宙就是浑然一体的。当界定此心为“天理之心”,实际也就是“吾心即天心”,吾心即天理、天事、天物,而此心“发之事父便是孝,发之事君便是忠,发之交友治民便是信与仁”,因此“只在此心去人欲、存天理上用功便是”(《传习录》上),这里所去之“人欲”跟理学、气学所讲“人欲”一样是指人的私欲、贪欲、物欲,而“天理”则是公理、公道、天心、民心。他说,当主宰身的心之所发产生意,“意在于仁民爱物,即仁民爱物便是一物”,并均在“无心外”之理、之物中。王阳明著名的“知行合一”之论,更是在人的身心一体、“心动”与“行动”之间画上了等号,人心人行之动均在宇宙天事天理之中,因而知行合一实际是天人合一的应有之义,对于一个有着天心天理修养的“圣人”,做到了知行合一,也便达到了天人合一之境,也便是落实了“致良知”;此“良知”无非是人的天心所本具的“天良之知”。在此基础上,王阳明不仅践行了致良知的知行合一,而且在自己的为官忠君的实践中,彰显了公道民本的社会历史整体性。他说:“天地万物,与人原是一体,其发窍之最精处,是人心一点灵明”(《传习录》下),这就是说,人心之灵明实际是万物之良知在人身上的特殊表现;良知本体,在外物即为太虚、太极之道,在人即为天心、良知、德性、至善,良知构成了天人合一之本体;而这其中也包含了民胞大众,“圣人与天地民物同体”(《王阳明全书·年谱一》)。王阳明在解读《大学》“三纲”时认为,“明明德”是“立其天地万物一体之体”,而“亲民”是“达其天地万物一体之用”,至于“至善”又是“明德亲民之极则”(《王阳明全书·大学问》),所以三者皆不可分;主张“政在亲民”,从而把个人的道德修养与造福民众的政治抱负统一起来:“人者,天地之心也。民者,对己之称也。曰‘民’焉,则三才之道举矣。是故亲吾之父以及人之父,而天下之父子莫不亲矣。…… 君臣也,夫妇也,朋友也,推而至于鸟兽草木也;而皆有以亲之 …… 是之谓‘明明德’于天下,是之谓家齐国治而天下平。”(《王阳明全书(一)·亲民堂记》)于是我们看到,王阳明在从政时极力实现孔子“泛爱众”、孟子“老老幼幼”和大同之世“亲亲子子”的亲民理想;在用兵之余,不忘设法安民惠民;到处兴学,又不断奏请宽租以养民,其民本思想不仅是思想,还是实践,做到了知行合一,而如此的前提便是他持有的吾心良知即天心天理的大公之心胸、大我之德性。公道民本思想在阳明心学中便如此体现为去除私欲的明德修养、民吾同胞的亲民实践。“实学”,从狭义而言,就是宋明时期不同于理学、气学和心学的一个相对独立的儒家学派:从广义而言,在修养实践的心性历练方面,此三者亦可称为理学实学(实理实学)、气学实学(实气实学)、心学实学(心性实学或实性实学)等,包括悬壶济世的医学、伸张正义的武学,亦可称为医疗实学、武术实学等。这里所言是狭义的实学。实学的本质是实事求是、求真务实,踏实践行、力求实功实效实绩实用,经世致用、博施济众,而力避空谈清谈、坐而论道。但作为儒家体系之一派,无疑是在坚持其积极入世、奋斗进取、仁民爱物、内圣外王原则理念的前提下推进实学的;作为“实体达用”之学 ,“实体”者,落实“公”之体;“达用”者,达成“民”之用。比如陈亮在跟朱熹的义利之辨中,提出义利并不绝然对立,关键看“利”是毫无节制的一己私利,还是赐福众生的“生民之利”(《答朱元晦秘书(又乙巳秋书)》),故应做到“义利双行”。显然此“利”实为造福人民大众的“公利”“公益”,“公道民本”思想其实也贯穿了实学发展的始终。叶适一反儒家“正其谊不谋其利,明其道不计其功”的传统,认为道德不能脱离功利,有道德的人谋利而利于人,有功而不居其功,从而主张“正谊谋利”和“明道计功”两不偏废。毫无疑问,这里的利、功均为福惠他人、利益大众的大利、大功,依此为政理财,都要真正用心于天下,用心于仁义,使财货畅通,国强民富,因此而反对“取诸民而供上用”(《水心别集·财计上》),反对统治阶级放纵私欲、贪婪奢靡而搜刮民脂民膏、挥霍浪费。如果把李贽、黄宗羲、方以智、戴震、颜元等人的思想也纳入实学范畴,便属于“启蒙实学”,他们在反对封建专制及僵化礼教的过程中,并没有放弃儒家及中国文化传统中的元气论、天人整体论和民本思想,依然贯穿了“公道民本”的意涵。比如李贽在其初步的个人主义思想基础上,探讨了“圣凡平等”和男女平等问题,认为“圣人知天下之人之身,即吾一人之身,人亦我也;知吾之身,即天下之人之身,我亦人也。是上自天子,下至庶人,通为一身矣。”(《道古录上》)黄宗羲提出天下为公的政治理想,既有儒家“大同之世”的传承,