世界上为什么要有图书馆?教科书给出三个答案:一是保留人类优秀文明成果,二是宣传教育,三是满足和提升群众阅读需求,最大程度实现公益性和平等性。

正确吗?很正确。抽象吗?也很抽象。

世界上为什么要有图书馆?

我是一个阅读爱好者,也是图书馆的常客。周末踏进市图书馆,我经常可以看到座无虚席的盛况,仔细观察,发现60%的人是在复习备考。这些人或是戴着耳机在看自己IPAD里的课程,或是翻看自己带来的教参。此时的图书馆,更像是一个硕大安静的自习室。单位时常叫我们去区文化中心开会,区图书馆就在会议室楼下,散会后,我会去区图书馆转转。在书架间徜徉,发现能够“下得了口”的书籍少之又少,200平米的图书馆,多的是教参;也有名作家选集——是好几个作家的作品合集在一起,读起来有种“有头没尾”的感觉;最后,是《世上的美好与你不期而遇》之类的心灵鸡汤。我怀疑自己是不是太挑剔了,幸而旁边还有期刊,《当代》《VISTA》罗列其上,我松了口气:还是能够找到爱读的书的,说明我的“挑食”还没有太过分。我长舒一口气,坐下来看杂志。区图书馆的长条桌上布满了人,当然,只有我和另外一个人“不务正业”,其他人照旧在兢兢业业地备考。“保留人类优秀文明成果”“宣传教育”这是图书馆和博物馆相同的功能,在我看来,图书馆最重要的在于第三个功能:“满足和提升群众阅读需求,最大程度实现公益性和平等性”。但亲眼所见的场景,让我对于图书馆能否实现这一功能产生怀疑。在智能手机普及的时代,大家还有没有所谓的“阅读需求”?如果图书馆只是成为一个藏书的“博物馆”,普通大众更多地把图书馆当做自习室,那么,图书馆是否还有存在的必要?

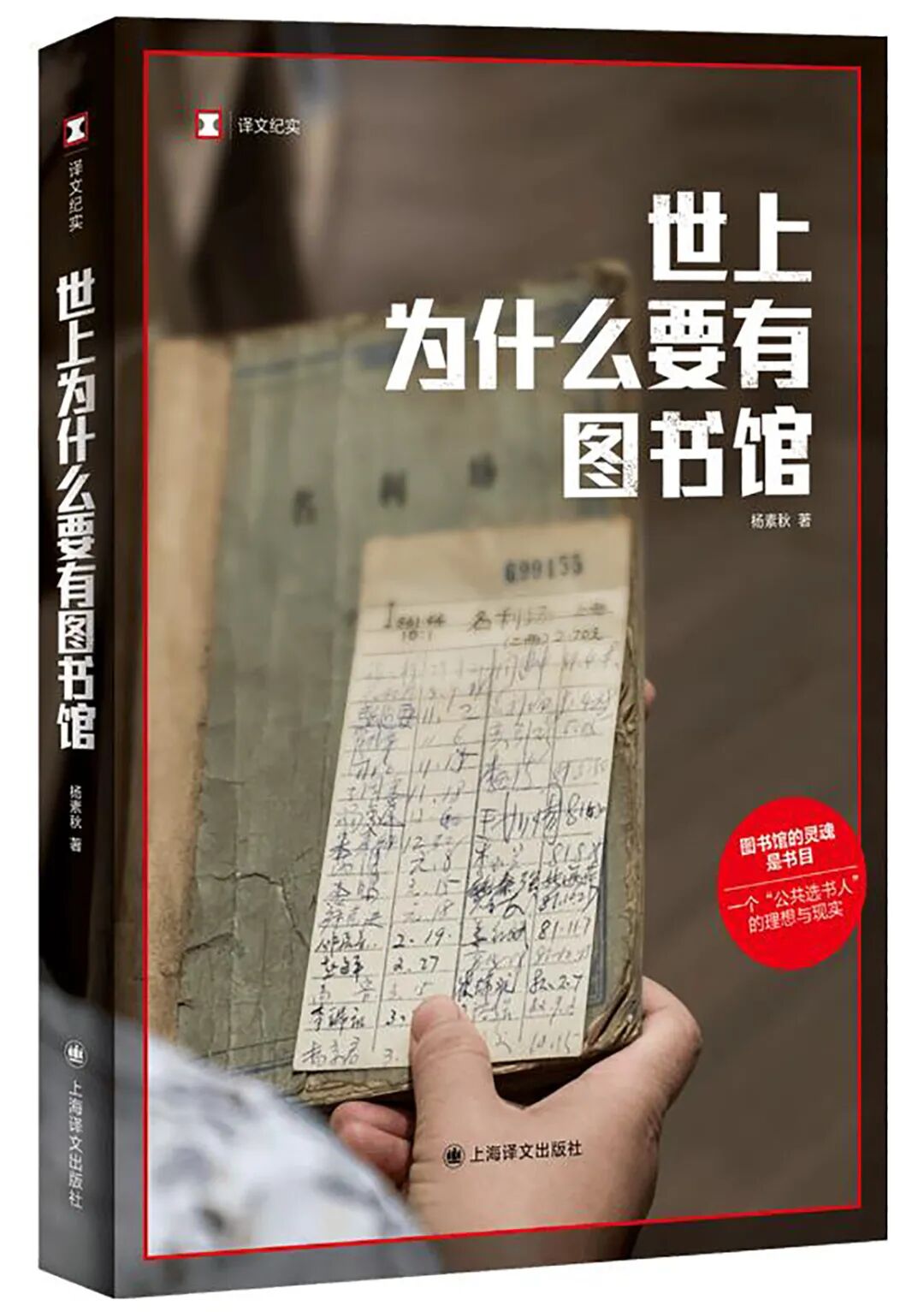

世上为什么要有图书馆?这不仅是我的疑惑,也是《世上为什么要有图书馆》的作者杨素秋的疑惑。幸运的是,杨素秋不像我一样,是个仅仅只会疑惑的普通阅读者。在西安市碑林区文化旅游局挂职副局长的一年间,她主持了碑林区图书馆的建设。在《世界上为什么要有图书馆》这本书中,杨素秋给出了答案。在市图书馆的四楼,是一整层的多功能阅读室,我经常去五层的期刊室,要路过四楼。整整一层多功能阅读室,是一排排的电脑,每个电脑旁边都配有耳机。但据我观察,这里的电脑并不能连接外网,因为来这里刷课的人多数还是要携带自己的电脑。这里多数时候很寂静,只有当别层实在没有座位时,才有人坐在这里。当然,来这里的人还是看自己带来的电脑,或者从别层借来的书。这个多功能阅读室是用来干嘛的?整整一层的空间,难道只是为了“达标”而不得不建?直到在这本书看到《他想自己走进海水》这一章,我才知道,多功能阅读室是为了视障人群所建。不能接通外网的电脑,储藏的是数字书籍。视障人群只要坐下来,戴上耳机,就能听书。碑林区图书馆落成后,有不少热心市民来当志愿者。其中,潘月和杜斌是视障人士。潘月是视网膜色素变性症患者,在二十岁以前,她还是能够像正常人一样,阅读、玩耍,只是在夜间看不清东西,视野比其他人窄,潘月甚至在高考时考上了设计专业。变故在二十岁以后,因为家庭变故,她哭泣多日,先是视杆细胞被侵犯,然后是视锥细胞被侵犯,到最后,潘月的一只眼睛彻底失明,另一只眼睛也只能辨别物体大概得轮廓。因为没有系统学习过盲文,所以,对于潘月这样的后天失明者,他们更希望能够借助仪器听到、甚至“看到”书。于是,杨素秋为图书馆采购了助视器和一键式智能阅读器,这些仪器可以帮助像潘月这样没有学习过盲文的失明者阅读。但是,视障者之间的诉求也有差别。像杜斌这样自幼失明的人,也有他们的诉求:他特别想念摸读盲文书的感觉。我与杨素秋一样疑惑:既然可以听书,为什么还要摸书呢?健全的人,可以用视觉观察世界,于是,大家不以为意地把时间花费在短视频、电视剧上。杜斌作为盲人,更加珍视其他感觉:铁环冰凉的触觉,铁丝摩擦铁环的脆声,爆竹爆炸的听觉,空气中烟火的味道,这与在电视上看到别人滚铁环、在广播上听到别人放爆竹是完全不同的感觉。杜斌的比喻很形象:“听书,好像怀里被别人塞了一堆东西。而摸书,是自己主动走进去的,就像走进海里,感受海水一点一点地漫过脚面。”用自己的手,一点一点去“阅读”书本,就像感受海水,一点一点漫过脚面,那感觉太美妙了。在听取了杜斌等盲人读者的建议后,杨素秋采购了一批盲文书籍。盲文书籍受众小,不容易买到。有一回,杨素秋委托书商,几经辗转从一家盲文出版社购买到盲文书,不料,此盲文非彼盲文,这些书只是把字体成倍的放大,并非有触摸凸点的盲文书。盲文书的存放也是个问题。单个盲文的占用面积是单个汉字的两三倍,盲文纸张厚度也是普通书籍的三五倍,几个因素叠加在一起,盲文书很费纸张,在碑林区图书馆,盲文《三国演义》是16开,八册,每册有五六厘米厚,放在书架上足足有半米宽。盲人要出一趟门是很困难的。就拿我所在城市的市图书馆来说,盲人得有个人专程陪伴,才能到达图书馆,到了图书馆,还要有人协助其乘坐电梯,才能够到达4楼……我想,正因为如此,才导致多功能阅读室罕有人至吧?但是,不能因为人数少,就忽略了这一群体的阅读需求。在市图书馆和省图书馆,我都看到了多功能阅读室或者视障阅读室。让特殊人群有机会亲临阅读之海,这,体现了图书馆的平等性。

在阅读完柏宏军老师撰写的《关于读什么?一旦想通了,就会一通百通》一文后,我得知阅读可以分类为四种:第一种是主食阅读,第二种是美食阅读,第三种是蔬果阅读,第四种是甜食阅读。在图书馆自习、在学校接受教育就是属于“主食阅读”。人们得通过读书考研、考编、考职业资格证,这是“生存需求的阅读”。那么,在“主食”外,我们还需要“美食”、“蔬果”和“甜食”吗?杨素秋老师在《“做题家”,我们一起读诗吧》一章中,讲述了一个悲伤的故事。几年前,在一所重点高中,出现过一个奇才。这个同学姓林,懂西夏文,也通文献学、目录学,十七岁已经出版两部专著,谈论范仲淹与庆历新政,道家思想的政治实践和汉帝国的崛起。他梦想进入北京大学以及美国印第安纳大学中央欧亚研究系,但在离高考三个月时,林同学因为罹患抑郁症自杀了。这个例子比较极端,我们经常见到的情况,是老师和家长会阻止孩子看“闲书”。在我上学时,看金庸、郭敬明的书被视为“洪水猛兽”,而在碑林区图书馆,杨素秋也好几次见到家长把“闲书”从孩子手里夺下来,说:“这些故事书有什么用?快去看作文书,去看数学书!”“主食阅读”必不可少,正如人类的生存离不开主食。可是,光摄入“主食”,够吗?在学生群体中,罹患心理疾病的不在少数。现在的孩子经常因为一点小事走极端,有时是因为与母亲拌嘴,有时是因为被老师批评,这些孩子在一时的激动中,从高楼一跃而下,结束年轻、甚至年幼的生命。这里面固然有其他原因,比如现在一个家庭就一两个孩子,孩子不容易找到同辈群体;现在高楼多,孩子户外活动的场所被挤压……在林林总总的原因里,我们不能忽视的一个原因,是孩子被剥夺了阅读课外读物的机会。放开手,让孩子去读他心里真正喜欢的书吧。哪怕是漫画、网络小说这样的书籍,只要是正规出版物,就不要阻止孩子去阅读。开卷有益,不仅仅是因为阅读可以获得知识,与电视、手机短视频相比,阅读这一获取信息的方式,更容易培养孩子的耐心。