一.这一组塑像是“相让胡同”的故事。

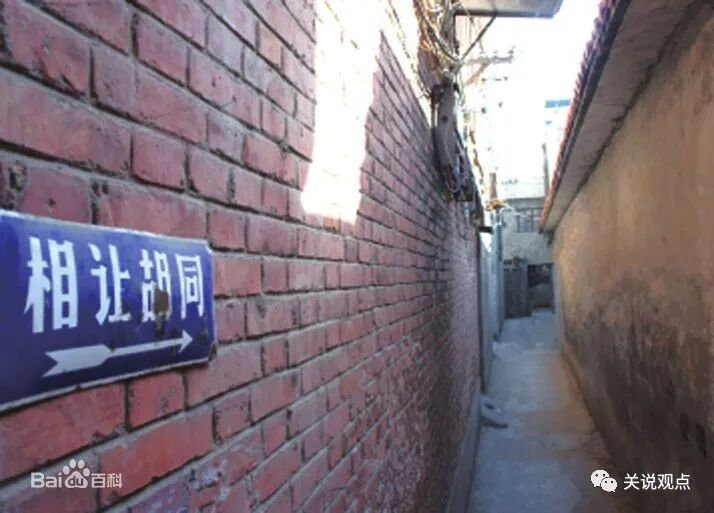

相让胡同位于河南省永城市老城区中山街中段路南,是一条南北走向的胡同,是由清代永城练家和汪家建房时各让一墙所形成的一条巷子,胡同两边已经建起了很多楼房,明清时期的古貌难觅踪迹,但是相让胡同依然存在。

相传明朝年间,此地住着练、汪两家大户。练家官居都堂,汪家是提督军衔。有一年,两家为了宅基地发生争执,都想把墙往外扩大,谁也不肯相让。官司打到县衙,县官也不敢处理,却采取拖延和解以应付。眼看争执得不到解决,练家就给在京的都堂写信,叫他为家里争口气。都堂看了信,哈哈大笑说:“真是鼠目寸光,这区区小事,尚不能谦让,日后怎么能成就大事。"遂提笔写诗一首,交给来人带回。诗曰:“千里捎书为一墙,让他一墙又何妨,万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”此诗教育了家人,盖屋时就主动让出一墙。汪家见练家风格如此高尚,甚觉惭愧,也让出一墙。

两家为邻,各让一墙,结果成一条胡同。因练家先让,受人尊重,人们就叫它练胡同,又因汪家也让出一墙,这叫争之不足,让之有余,人们为赞美两家谦让的风格,又命名为相让胡同。

二.这一组塑像是“子罕拒玉”的故事

子罕(生卒年不详),子姓,乐氏,名喜,字子罕,春秋时期宋国商丘(今河南商丘)人,宋国贤臣。在宋平公时任司城,位列六卿。子罕的封地在焦邑,即今永城市侯岭柏山集一带。子罕为官清廉,倾听百姓呼声,关心百姓疾苦,深得民心。“子罕拒玉”更是被千百年来传为美谈。说是一个石匠在焦邑柏山上采得了一块美玉,就想献给尊敬的司城大人子罕,子罕不仅拒绝了,而且帮助石匠请人雕琢加工好卖掉,把所得钱财全部交给石匠,并派人将其安全送到家,赢得老百姓的广泛赞誉!

子罕死后葬于其封地焦邑,今永城市西城区河北五里桥东南地,直到1958年还有人在那里烧香扫墓。

三.这一组是“大明贤后”的故事

诚孝昭皇后张氏,河南永城县人。她的父亲为兵马副指挥张麒,母亲仝氏,三个哥哥,两个妹妹。她自幼聪颖贤惠,待人和蔼,举止端庄,性格开朗,不论做什么事,都非常细心。洪武二十年(1387),朝廷为诸王世子选妃,她被选中,册为燕王世子朱高炽妃。永乐二年(1404),世子朱高炽被立为皇太子,她由世子妃升为太子妃。张妃行为端庄,谨守妇道,深得成祖及仁孝皇后的喜欢。

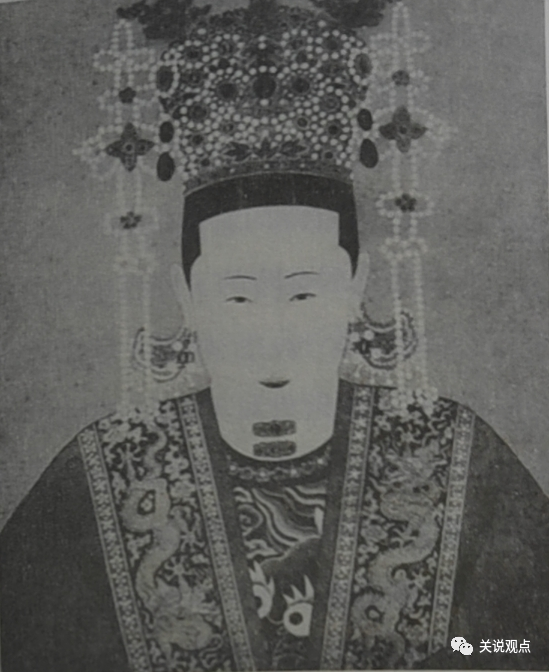

张皇后画像

她是明仁宗朱高炽元配,明宣宗朱瞻基之母,明英宗朱祁镇和明代宗朱祁钰祖母。

明仁宗张皇后。张氏在仁宗朱高炽为燕世子时,被太祖朱元璋册立为世子妃,到明英宗天顺七年离世。从开国太祖算起,到英宗时期,张氏共历经六朝,从朱棣靖难。开始,张皇后便协助世子朱高炽驻守北平。朱棣登基以后,又帮朱高炽保住太子之位,最终荣登大宝。仁宗壮年离世,宣宗即位,奉张皇后为皇太后,协理后宫。十年后,宣宗朱瞻基英年早逝,九岁的英宗朱祁镇登基。张皇后以太皇太后的身份听政,重用三杨,任用贤良,四海升平。张皇后在世之时,皇宫内外一片祥和。这与她的勤政是分不开的。反观张皇后一生中年丧夫,老年丧子,为免主少国疑,还要听政制国,单单看其经历就非常人能承受的。

在她的辅助治理下,政治清明,任贤选能,国泰民安。因此,张皇后力辅三朝皇帝,懿德彰著,被后人誉为“大明贤后”“女中尧舜”。

永城市豫剧团还根据她的故事,改编创作了戏剧《张娘娘传奇》并进京公演,场场爆满,受到观众的高度称赞。此剧也获得河南省黄河戏曲节金奖。

这个法治文化广场建得好,不仅美化了城市,为居民提供了休息活动的场所,还通过这些亮丽的雕塑,展现了永城世代流传的美好动人故事,对市民特别是青少年起到了非常好的传承教育作用,不愧为“全国文明城”的称号,应该点一个大大的赞!